김성규 "수말(隋末)·당(唐) 건국기의 정정(政情)과 이세민(李世民) 당 태종 이세민 연구." 건지인문학, 29.0 (2020): 5-26.

김성규 “唐의 군웅 제압에서 ‘玄武門의 變’ 발발까지에 대한 소묘: 당 태종 이세민 연구(2)” 한국외국어대학교 역사문화연구소 역사문화연구 제77집 2021.02 123 – 148(26 pages)

ㅇ 실록 열람 및 개찬

- 이세민의 황위 계승은 형을 죽이고 또 부친 이연을 핍박해서 얻은 것이며 인륜에 반하는 사건이었다(626년 현무문의 변). 이를 최대의 오점으로 자각한 태종이 끝내 실록을 열람하고 역사를 개찬(639년에 실록 열람 시도 640년에 열람하고 조작). 그 결과 『고조실록』과 『태종실록』 등의 주요 기록에서 태종의 공로가 부각된 반면, 자신의 정적이 된 다른 형제와 부친의 공적은 말살되거나 폄하되었다

- 고조 이연에 대한 평가는 이세민의 평가 여부에 따라 반비례하는 관계. 이세민의 공이 강조될수록 이연의 공은 왜소화되었고, 반대로 이연의 공이 주목될수록 이세민의 부정적 측면이 더 부각됨. 최근에는 이연의 평가가 저평가되었다고 여기는 사람들이 더 많아 보인다.

- 이세민이 역사를 조작하였으므로 이세민 업적 모두가 의심 받게 됨

ㅇ 현무문의 변 왜곡

- 최근에는 정사의 기록(이세민의 ‘위업’이 현저한 형세에서 태자의 지위에 불안을 느낀 이건성이 도발한 군사적 책동을 이세민이 사전 제압한 것)과 달리 이세민 측이 현무문의 변을 기획하고 도발한 것으로 믿는다. 당시의 정세에서 불안했던 것은 오히려 이세민이고 태자 측이 하등 선제적 군사 행동에 나설 이유가 없었다는 비판적 분석이 최근 유력하다. 이렇게 볼 때 ‘현무문의 변’은 약세에 있던 이세민 측이 어쩔 수 없이 자위 차원에서 일으킨 것이 아니라 오랫동안 기획하고 준비한 쿠데타였다고 이해된다. 또한 그렇게 보면 여러 차례 거듭된 참모들의 ‘先發制人’의 권유에도 이세민이 쉽게 응하지 않았다는 舊史의 내용은 동족상잔의 비판을 회피하려는 승자 측의 윤색이었다고 볼 수밖에 없게 된다

- 정변의 승자인 이세민이 즉위 후 실록 편찬에 직접 관여한 사실을 토대로, 현무문의 변을 중심으로 한 기술에 인위적 개변이 뒤따랐을 것이라는 추정에 입각한 것이다 이건성의 ‘무능’이란 이세민과 대비되는 군사적 ‘무능’을 말하지만, 이에 대해서는 이건성이 당 건국 이후 태자의 신분으로 장안에 머물며 고조를 보필한 결과 전장에 나아가 공을 세울 기회가 없었고, 반면 이세민의 군공은 실제보다 과장되었다.

- ‘현무문의 변’을 이세민과 이연 간의 대립으로 이해하는 시각이 한편으로 존재한다. 이연이 정변 발생 후 불과 2달 만에 황제를 양보하였고, 자신의 두 아들은 물론 손자들의 횡사를 그대로 지켜볼 수밖에 없던 것은(이건성의 아들 6명 중 요절한 장남을 뺀 5명의 아들 전원과 원길의 아들 5명이 모두 가차 없이 살해되고, 종실의 명부에서도 삭제) 모두 이연·이세민 부자간의 부자연스런 갈등 관계가 있었기 때문으로 이해한다

ㅇ 기타 의심 받는 내용

- ‘이세민’의 본명은 본래 다른 것이었으나 그가 4세 때에 한 書生에게서 “20세가 되면 반드시 濟世安民할 것이다”(『구당서』 본기)라는 평을 들은 이연이 개명한 것이라는 전설. 사실이라 보기 어려움

- 양제가 변경을 순행하다 雁門(안문)에서 돌궐의 始畢可汗(시필가한)에 포위당하는 일이 발생하였는데,(615년 8월) 근처에 주둔하던 雲定興(운정흥)이 급거 구원에 나섰고 그 부대에 속해있던 이세민이 깃발과 북을 무수히 늘어놓아 疑兵(의병)으로 보이게 해 구원병이 대거 온 것으로 보이게 하자는 계책을 제안해, 이를 실시한 결과 돌궐이 물러났다는 내용이다. 당시 이세민은 18세이고 이 이야기가 당의 정사인 『신당서』와 『구당서』가 모두 전하는 바이지만, 이를 그대로 믿는 사람은 많아 보이지 않는다. 『자치통감』에는 이 이야기 대신 수 측이 돌궐 칸에게 시집가 있던 義成公主에 사자를 보내 설득시킨 것이 효과를 보아 돌궐이 퇴각하였다는 내용이 보인다.

- 당조 창업의 과정에서 공이 모두 이세민에 있고 이연의 역할은 거의 전무하다. 현재는 이러한 평가를 그대로 믿는 사람은 많지 않다. 과거 당 건국의 공로를모두 이세민 쪽으로 돌리는 것이 일반적이었으나, 최근에는 이연에 대한 그동안의 평가가 매우 부당했다고 보는 것이 지배적이다. 그리고 이 같은 인식의 전환은 권력 투쟁에서 최종적으로 승리한 이세민 측의 역사‘조작’이 당조 초창기의 기술에도 영향을 미쳤다는 점이 인정된다는 것에 근거.

- 소위 ‘태원 거병’에서 이연의 3子 중 이세민만이 참여했다는 것도 그 진상에 회의적

- 설거는 이연이 장안을 점령한 다음 달(617년 12월), 아들 설인고와 함께 扶風郡(부풍군)에 침입했으나, 당의 반격으로 큰 피해를 안고 퇴각하였다. 당조 건국의 다음 달(618년 6월), 설거는 보복전을 감행했다. 당에서는 이번에도 이세민이 출격해 高蹠城(고척성)에서 적과 대치하였다. 그런데 이때는 세민이 臥病상태에 있어 지구전으로 버틸 것을 당부했으나 부하들이 이를 어기고 싸워 대패했다는 이야기가 전한다. 이 부분은 이세민의 이미지 손상을 완화하기 위한 사료의 윤색이 의심되며, 패배의 책임에서 그가 자유로울 수 있는지 여지를 남긴다.

- 당의 군사적인 성공에서 의미가 컸던 것이 돌궐과의 외교적 관계였다. 돌궐은 초기에 당과 대체로 우호 관계를 유지하며 당의 후방에서 방파제의 역할을 한 측면이 있다. 하지만 그것은 대가가 따르는 것이었고 규모 또한 단순한 ‘금은재화’를 훨씬 넘어서는 것이었다. 관련 연구에 의하면 당은 西秦(설수·설인고)과의 전투는 물론 유무주를 공략할 때도 돌궐 군대의 지원을 받은 것이 밝혀졌고, 그에 앞선 태원 기병에서는 ‘香火(향화)’라는 일종의 會盟 의식이 돌궐과의 사이에서 행해진 것으로 보인다. 또한 돌궐에 대한 대가는 영토 할양으로도 나타나, 서진에 대해서는 五原과 榆中(유중)이, 유무주에 대해서는 并州(병주)의 할양이 허락되었다는 혐의가 강하다. 이세민의 개인적 능력을 인정한다 해도, 그것이 당의 승리를 보증할 최대 요인인지는 확신하기 어렵다.

ㅇ 이세민의 고구려 컴플렉스

- 645년 2월 고구려 침입. 치밀한 사전준비. 이세민은 수나라 꼴을 당하지 않기 위해, 영류왕을 협박하여 봉역도를 받아내고, 629년부터 636년까지 수서를 편찬하여 수의 실패원인을 연구하고, 641년 간첩 진대덕을 파견하여 고구려를 염탐하였다. 또 643년부터 군량을 확보

- 이세민은 모든 준비를 마친 후, 수나라 때의 고구려 공격 유경험자인 정천숙의 의견을 물었는데, 그가 부정적으로 말하자, “지금은 수나라 때와 비교할 수 없소. 공은 단지 듣기만 하시오”라고 말하며 자신의 준비가 완벽하고 승리할 것이 분명하다고 확신하였다.

- 『晉書』는 645년 고구려에게 거의 죽었다 돌아온 이세민이 주도하여 646년부터 20여명이 2년간 편찬한 책으로, 『진서』의 「동이열전」은 부여국, 馬韓, 辰韓, 숙신씨, 倭人, 비리등십국을 기술하는데, 고구려 백제가 없고, 馬韓조와 辰韓조는 『삼국지』 조금 베끼고, 조공을 여러 번 왔다는 내용밖에 없다. 마한조는 조공한 해가 순서대로 기재되어 있지 않으며. 辰韓은 조위에 의해 멸망된 지 오래 지난 상태에서 조공을 했다 하고, 마한이 韓 지역 후삼한의 나라라면 마한도 더 오래 전인 9년에 백제에 멸망된 나라이므로 기재내용의 진실성이 의심된다. 이세민이 고구려 보기 싫어 고구려를 뺐고 고구려가 빠지다 보니 넣을 나라가 없어서 날조된 나라를 넣었을 가능성도 있다. 이세민이 『진서』를 직접 편찬하게 된 동기도 기존의 여러 『진서』에 나오는 고구려가 보기 싫어서일 가능성이 매우 크다. 이세민은 후세에 당의 역사를 쓸 때 고구려에 관해 쓰게 되면 이세민 개망신 당했다는 것이 기술될까봐 사서에서 고구려를 빼는 전통을 자기가 만들어보고 싶었을 것이다. [진서(晉書) 후 북제서(北齊書), 양서(梁書), 진서(陳書), 수서(隋書), 주서(周書) 등 당나라에서 편찬한 사서를 더 왜곡날조해야 했는데, 아파서 못하다가 죽었을 가능성이 큼]

ㅇ 대패의 진상이 나오는 퇴각경로 왜곡

- 이세민의 공격경로에 이상한 점이 있다. 수군이나 당군의 다른 부대는 고구려 공격 시 요택을 지나가지 않았다. 그런데 이세민만 요택을 지나간다. 사람과 말이 통행할 수 없는 진흙이 200리라면 피해가야 한다. 80km를 흙을 덮어 다리를 만든다는 것은 불가능한 일이다. 가능하더라도 적을 공격하기도 전에 아군의 힘을 다 빼놓는 무식한 작전이다. 또 다른 부대도 요택을 통과해야 했다면 왕의 군대가 오기 편하도록 미리 다리를 만들었을 것이다. 급할 것도 없는데 왜 요택을 피하여 진군하지 않았는가? 전쟁 전 요택으로 갔다는 것은 이세민이 쫓겨서 도망칠 때의 경로를 속이기 위한 것이다. 요택은 없었다. 요택은 이세민이 만든 가공의 지명이다.

이승수, 「연개소문(淵蓋蘇文) 서사의 형성과 전승 경로 -연개소문의 형상과 관련하여-」, 『동아시아문화연구, 47』 2010. 178-181쪽.

- 정사에서는 이세민이 645년 10월 요택-영주-임유관의 경로로 도망쳤다고 한다. 그러나 산동반도와 강소성에서 이세민이 간신히 도망쳤다는 수많은 설화가 전해진다.

- 산동반도의 설화는 이세민이 산동반도 즉묵(卽墨) 지방에서 연개소문의 군대와 대치하다가 포위 당해 위기에 빠졌는데 김휴(金烋)의 활약으로 구출되었다는 것, 이후 마산(馬山)에 김휴를 기리는 기념물이 조성되고 민간신앙이 발생했다는 것, 연태시(烟台市) 봉래현(蓬萊縣)에는 정상(正晌) 해가(解家) 상영(上營) 중영(中營) 소설(小雪) 대설(大雪) 멱록천(覓鹿夼) 와록(臥鹿) 우가천촌(遇駕夼村) 호가구촌(護駕溝村) 고성(古城) 대왕묘(大王廟) 섬가탄촌(摻駕疃村) 왕구촌(王溝村) 낙가하(落駕河) 쇄갑하(灑甲河) 장군동(將軍洞) 등 20개에 가까운 지명이 연개소문 군대의 내침과 관련 있다는 것, 이중에서 대왕묘, 왕구촌, 낙가하, 쇄갑하, 장군동 등은 이세민의 패배 및 도주 사실을 반영한 지명들이라는 것을 내용으로 한다. 연개소문의 산동반도 공격은 설인귀정료사략(薛仁貴征遼事略)에서도 나타난다. 수도 수군으로 공격했고, 당도 수군으로 공격할 것을 알았기 때문에 고구려도 수군으로 대비하였다는 것은 당연하다. 전세가 유리하게 돌아가면서 고구려의 수군이 산동반도로 오는 것은 충분히 가능한 일이다. 그리고 설화의 내용이 구체적이고 관련된 지역이 많아서 이들 설화가 역사적 사실을 반영하지 않았다고 보기 어렵다. 당군은 고구려군이 임유관으로 가는 길을 선점해서 당군의 서쪽을 차단하고 계속 추격하므로 임유관으로 들어갈 수 없었고, 남쪽으로 갈 수밖에 없었다. 당군은 남쪽으로 도망가는 것도 고구려군에 뒤처져 동쪽으로 산동반도로 몰렸는데, 이 때 산동반도 봉래현에 상륙하여 있던 고구려군이 이세민을 포위하자 겨우겨우 산동반도 남쪽의 즉묵으로 도망갔고, 즉묵에서도 김휴의 희생으로 겨우 도망쳐 해안가를 따라 강소성으로 도망갔다.

- 강소성의 설화는 연운항시(連雲港市) 숙성(宿城) 보가산(保駕山), 숙천시(宿遷市) 영자산(靈赭山), 염성시(鹽城市) 건호현(建湖縣) 신장향(辛庄鄕) 보탑촌(寶塔村) 세 곳에서 채록된 것이 유명한데, 세 편 모두 연개소문의 내침을 배경으로 하며, 보가산 설화는 이세민이 연개소문에 의해 죽음 직전까지 몰렸다가 설인귀의 도움으로 살아나고 이세민이 장사귀(張士貴)의 농간 속에 가려진 천하 장재(將才) 설인귀를 얻는다는 내용이고, 영자산 설화는 설인귀가 당군의 연패를 끊고 고구려군에 대승을 거둔다는 내용이며, 보탑촌 설화는 이세민이 연개소문에게 쫓기다가 우물에 숨었는데 우물을 수색한 고구려군이 거미줄을 보고 그냥 지나쳐 이세민이 목숨을 구한 뒤 그 은혜를 기려 우물 근처에 탑을 세웠다는 이야기이다. 보탑촌 설화에는 이세민이 어니하(淤泥河)에 빠졌던 내용도 있으며 지금도 탑의 동북방으로 어니하가 흐른다고 한다. 이세민이 구사일생으로 즉묵을 빠져 나왔지만, 추격하는 고구려군에게 강소성 연운항에서 또 죽을 뻔 했는데 설인귀가 구출하여 이세민은 다시 남쪽의 염성시로 도망갔다. 염성시에서도 이세민은 고구려군에 쫓기자 살기 위해 대야택의 늪지대로 들어갈 수밖에 없었고, 늪지대를 통과하여 북쪽으로 숙천시로 도망갔다. 숙천시에서 설인귀의 공으로 고구려군의 추격을 간신히 벗어났다.

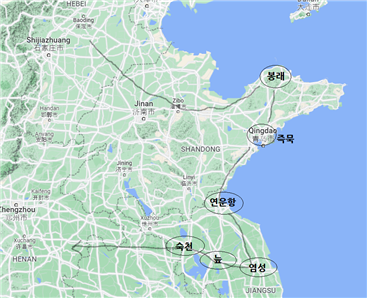

- 이세민이 늪에서 울부짖었던 것을 신하들과 호위 병사들이 다 보았으므로, 이세민은 늪으로 도망간 사실은 감출 수가 없다고 생각하여, 전쟁하러 갈 때도 늪을 거쳤다고 거짓말하여 올 때도 늪을 거쳤는데 그것은 정상적 후퇴경로 상의 늪이었다고 사기쳤던 것이다. 요택은 없었다. 이세민은 강소성의 대야택으로 도망갔다. 대야택 주변의 늪지대로 도망가서 겨우 살아났다. 이세민이 날조한 이세민의 후퇴경로는 완전한 거짓이다. 이세민은 임유관을 통해 수도로 귀환하지 않았다. 이세민은 봉래-즉묵-연운항-염성-대야택 늪지대-숙천-장안의 경로로 도망갔다. 산동성과 강소성에서의 사건을 본 민중은 구전으로 진실을 후세에 전하였고, 경극과 소설을 통해서도 용맹스러운 연개소문과 찌질한 이세민이라는 진실된 역사를 기록하였다. 민중이 전한 진실은 이세민도 막을 수 없었다.

- 도망가면서 당군은 거의 다 죽었고, 이세민도 죽음 직전까지 갔다. 이세민은 이 때의 경험으로 다시는 고구려 쪽으로 발을 딛지 못했다. 이세민이 신하들의 건의를 받아들여 고구려를 지속적으로 괴롭히는 소모전으로 전략을 바꾼 것으로 되어 있으나 이는 이세민이 겁먹어서 못 갔고, 화살 맞아 아파서 못 간 것을 변명한 것이다. 이세민은 어떻게든지 고구려를 이겨서 자신의 치욕을 감추기 위해 죽을 때까지 고구려를 계속 공격하였다.

이세민 후퇴경로

'역사' 카테고리의 다른 글

| 홍범도 (0) | 2023.02.08 |

|---|---|

| 김수로 (0) | 2023.02.08 |

| 장보고 (0) | 2023.02.07 |

| 광개토대왕릉비문 병신년조 기사 초입부의 올바른 해석 (소위 신묘년조 비문 해석) (전치문설은 개솔) (0) | 2023.02.06 |

| 광개토대왕릉비문 기해년 기사의 날조 (0) | 2023.02.05 |